九月九日思乡情:揭秘“山东兄弟”中的地理与情感奥秘

作者:佚名 来源:未知 时间:2024-12-03

在中国传统文化中,诗词是表达情感与意境的重要载体。唐代诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》便是一首脍炙人口的佳作,它不仅深情地抒发了诗人对远方亲人的思念之情,还巧妙地融入了重阳节的民俗背景,使得这首诗在千年的流传中依然熠熠生辉。在这首诗中,“山东”一词的出现,对于理解诗人的情感指向和地域背景至关重要。

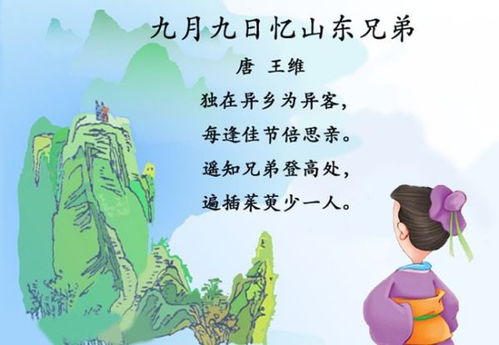

《九月九日忆山东兄弟》全诗如下:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”简短的四句诗,却勾勒出一幅幅温馨而又略带哀愁的画面。诗人王维身处他乡,适逢重阳佳节,这份对家乡、对亲人的思念之情便如泉涌般不可遏制。而“山东”二字,正是连接这份思念与现实的重要纽带。

那么,“山东”在这首诗中究竟指的是什么呢?要解答这个问题,我们首先需要明确几个历史与地理的背景知识。在古代中国的行政区划中,“山东”一词的含义与现代有所不同。它并非仅仅指代今天的山东省,而是一个更为宽泛的地理概念。具体而言,古代的“山东”通常指的是崤山以东的地区,也就是今天的河南、山东以及江苏、安徽的北部等地。这一地理划分,源于古代中国以崤山、函谷关为界,将天下分为关东、关中之说。关东,即崤山以东,便是广义上的“山东”。

了解了这一点,我们再回到王维的诗中。王维在诗中提到的“山东兄弟”,显然并非特指今天的山东省内的兄弟,而是指他在关东地区,也即广义上的山东地区的亲人。诗人以“山东”为线索,勾起了对故乡、对亲人的无限眷恋。这里的“山东”不仅是一个地理名词,更是一种情感的寄托,是诗人内心深处对故土的深情回望。

重阳节,作为中国的传统节日之一,自古以来便有登高望远的习俗。在这一天,人们会登上高山或高楼,以求祈福避邪,同时表达对远方亲人的思念。王维在诗中提到的“遥知兄弟登高处”,正是描绘了这样一幅画面:在重阳佳节之际,他的兄弟们一定也会按照习俗,登上家乡的高山,只是在这登高的队伍中,却唯独少了诗人自己。这种“遍插茱萸少一人”的遗憾与哀愁,正是诗人对家乡、对亲人深切思念的直接体现。

除了地理与情感的双重解读,“山东”一词在诗中还有着更深的文化内涵。它不仅是诗人对故乡的一种具象表达,更是他内心深处对传统文化与家族情感的认同与回归。在古代中国,家族观念深厚,人们往往以家族为荣,以故乡为根。王维在诗中通过对“山东兄弟”的思念,不仅表达了对亲人的个人情感,更隐含着对家族、对故土的深深眷恋。

此外,这首诗之所以能够流传千古,除了其真挚的情感表达外,还与诗人巧妙的艺术手法密不可分。王维在诗中运用了对比、想象等修辞手法,将个人的情感与重阳节的习俗巧妙地融合在一起,使得整首诗既具有浓厚的民俗色彩,又充满了深刻的个人情感。尤其是“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”这一句,更是通过生动的画面描绘和简洁的语言表达,将诗人的思念之情表现得淋漓尽致。

总的来说,《九月九日忆山东兄弟》中的“山东”一词,不仅是一个地理名词的指代,更是一个充满情感与文化内涵的象征。它连接着诗人的过去与现在,故乡与异乡,亲人与自己。在诗人的笔下,“山东”成为了一个永恒的符号,承载着他对故乡的深深眷恋和对亲人的无尽思念。而这首诗,也正因为这份真挚的情感和深刻的文化内涵,成为了中国诗歌史上的一颗璀璨明珠。

在今天的我们看来,“山东”或许已经仅仅是一个省份的代称,但在王维的诗中,“山东”却是一个充满诗意与情感的世界。它让我们感受到了诗人对故乡的深情回望,也让我们体会到了传统文化中那份浓厚的家族情感与地域认同。正如诗中所言,“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”,无论时代如何变迁,这份对故乡、对亲人的思念之情,都是人类共同的情感体验,也是我们内心深处最柔软的部分。

- 上一篇: 揭秘!中国四大都:帝都、魔都究竟是哪些地方?

- 下一篇: 马桶堵住了,如何有效疏通?